2018年11月13日

活動報告(第1回)

1 赴任地: NVNA (Nikola Vatosalov Naval Acadmy) ヴァルナ海軍大学

2 この1ヶ月の経緯

9月26日 ヴァルナ空港に到着。お願いしていた迎えが来てくれていた。でも日本からメールをやり取りしていた方とは違い、日本語クラスが始まるということも知らない様子だった。 よく知らない男性2人の車に乗るのは少し躊躇したが、(1人は英語も話せない様子大学からの迎えということが確認できたので車に乗せていただく。そのまま寮へ送ってもらい終わる。

9月27日 前日から何も食べていないが、外に出てもよくわからない。

9月28日 大学内を案内してもらう。やっと学食の場所がわかった。

9月29日 大学事務所へ行って授業について相談するが誰も何もわからず(知らず)。

たらい回しにあう。その後も毎日大学へ出向くが、進展せず。

10月4日 大学側の担当者が変更になる。どうやら2人で交代している様子。

新しい担当者さんにやっとICEAからの契約書などを渡せた。

大使館にも自分で連絡を入れ、在留手続きなどはネットで済ませた。

10月5日 学内の講演会に積極的に参加し、日本人が来ていることをアピールする。

10月6・7日 職員旅行に誘ってもらえた。たくさん仲間ができた。

10月10日 一緒に旅行に行った教職員から日本語クラスへ参加したいと申し出が多く、大学担当者が日本語クラスには教職員と軍人だけに案内を送ると言い出す。人数が多くなり過ぎると私が困るためらしいが、私は全生徒に(一般生徒にも)知る機会をあたえるべき、と意見が食い違う。

10月12日 一般学生にも広く告知するため、自分で募集ポスターを作成する。印刷して貼ってほしいと担当者さんにデータを送るが、返事来ず。

10月15日 初オリエンテーションの予定だったが、担当者がまた交代になって、誰にも告知してないことが判明。さすがに怒ると「では明日開催しよう」と言ってくれるが、謎のリスト登場で…

10月16日 案の定、来たのは教職員10人程度。それでも初オリエンテーションを開催できたことが嬉しい。たとえ少人数でも来週から始めよう!

10月17日 もっと広く募集するため新しいポスターを作って勝手にペタペタと学内に貼りまくった。誰でも自分で申し込みできるようにネットで応募できるようにした。さっそく申込みが入り始める。

10月23日 やっと初授業!教室に入ると、なんと20人以上来てくれていた。

10月24日~11月2日 基本的に火・水・木で授業していくことになった。

申込結果によると各クラスだいたい15人~29人。計65人。

3 ヴァルナという土地について:

黒海に面したリゾート地、ヴァルナ。ブルガリアの中では三番目に大きな街だが、そもそもブルガリアの人口は日本の20分の1くらいなので、大きいとは言ってもそれほど混雑していない。むしろ赴任した時期はあちこちの施設や店は閉まっており、ひっそりした印象だった。夏にはヨーロッパの観光客が押し寄せるらしいが、街の人も「シーズンを過ぎたらこの街は死んだようになるよ」と笑っていた。

治安が心配なので、どうしても人のいなくなったレストランや崩れた空き地が気になる。街頭が壊れていたり、ゴミだらけでタイルのはがれた歩道や、古い建物が放置されている。街のあちこちで工事をしているが観光客の泊まるホテルや大通りばかり。「住民の歩道まで手が回らないんだ」とのこと。住民たちは美しい街だというが、なんとなく国の経済状況があまりよくないことが伺い知れる。

それでも他の都市に比べると栄えているし、中心地や海沿いの大きな公園の歩道は美しく整備されている。

海沿いの大きな公園(Sea Garden)を歩くと緑が多く気持ちいい。ヴァルナ市民の楽しみはこの公園を歩くことらしい。休日になると老若男女が公園に集まって歩いている。

街にはブルガリア人のほか、ギリシャ人、トルコ人、ロシア人、アフリカ系、スペイン系、ジプシーなどの人種をよく見かける。特にジプシーには気をつけるようにと言われた。人種差別というほどではないが、あまり良く思われていないようだ。ジプシーの多いエリアには行かないように、と言われたが、今のところその場所すらわからない。

アジア系は中国人、フィリピン人、インドネシア人もいるが、それぞれ10人程度であまり見かけない。中華料理店などもあるようなので、積極的に出かけてみようと思う。

最初は道がわからないのでタクシーをよく使ったが、わざと英語が使えないふりをしたり、ぼったくるタクシードライバーもいるらしい。善良なタクシーだとだいたい5~10レバくらいだが、バスだと1~2レバで行ける。できるだけバスを使いたいが、初めてのところでは乗り場や降り場がわからない(バスの中でアナウンスもない)。最初は学生さんや友人について行ってもらって、降り場を覚えてから1人で行くようにしている。

物価はポーランドより安いと聞いていたが、同じか少し高いように感じる。

今は最初で何かと物入りだからかもしれない。早く生活を落ち着けたい。

4 大学周辺・環境

Naval Academyは公園(シーガーデン)から大きな道路を挟んだ、向かい側にある。目の前にある船長のキャップをイメージしたというスポーツカルチャーセンターが目印だ。アカデミー周辺の路地はタイルが波打ったり剥がれいて、ゴミが散乱している箇所があるなど、正直歩きにくい。今のところ夜にはあまり出ないようにしている。

歩いて10分ほどのところにあるEconomic Universityは、市街地にも近く周辺も比較的整備されているようだ。建物も庭も美しい。ちょっと羨ましい。

Naval Academyは「軍の敷地」ということもあって、セキュリティが強い。

部外者は絶対入れないので、友達を呼んだりもできない。軍人の妻ですら内部は未知の世界らしい。

広い敷地はフェンスでぐるりと囲まれており、出入口(ゲート)はひとつしかない。ゲートまでは寮から歩いて5~10分ほど。常にチェックされていて、中に入るには大学が発行したIDの提示が必要。

IDの発行には少なくとも1ヶ月かかるらしく、それまで私はパスポートを提示していた。

(日本人は1人しかいないので、すぐに顔で覚えられたみたいだったが)

寮は大学の敷地内にある。外観は古いが、中はきれいだし、2人部屋を1人で使わせていただいているので十分すぎるほどの広さがある。

(寮の中と、寮から出たすぐの広場。毎日ここで謎のトレーニングが行われている)

ただこの寮にはキッチンや洗濯機がない。食事はすべて学食で食べればよいと言われたが、決まった時間にしか開いていないし、毎回お金がかかる (安いと言われたが1食400円程)。部屋に冷蔵庫はついていたが、大学に交渉して電子レンジや電熱器・湯沸かしなどを買ってもらった。確かに部屋で調理するとなると、自分でフライパンや調味料・皮むきなどの調理器具などもさらに買わなくてはいけないが、これで日本食を作って食べれるのは大きい。

次の方もきっと助かるはずだ。

洗濯機は、隣の「軍人学生寮」の地下にある洗濯機を使わせてもらえるよう頼んでみた。3日に一度くらい洗濯かごで運んで使わせてもらっている。

(他の一般学生は手洗いしたり、外のクリーニング(有料)に出したりしているらしい)

最初はいろいろ不便だったが、根気よく交渉して少しずつ改善してきていると思う。

大学を出ると、すぐ近くに小さなスーパーがあったり、パン屋やケバブ屋などもある。ただしバスタオルや食器などの日用品となると、バスかタクシーで大型ショッピングモールまで行かなくてはならない。ヨーロッパのアパートなどでは最初から基本的な日用品は揃っていたりするが、この寮の部屋には何もついてなかったので、ハンガーやらフォークやら洗濯かごやら…細かく買い揃えるのが意外に大変だった。

買ったハンガーラックなどは寮の方に相談して、壁に穴を開けて取り付けてもらった。

今困っているのは寮のヒーターである。

なぜかこの時期に全館取り換え作業をし始めていて…すぐに終わるのかと思ったら結構な大工事!土曜日も含め朝から毎日すごい音で壁を取り壊している。「10月には終わる」と聞いていたのが「11月頃には」「12月までには」と少しずつ延びている…。

朝晩はかなり冷え込むようになってきたので心配である。

5.授業について

(オリエンテーション・授業を行うことになったNATOホール)

授業を始めるのはかなり大変だった。まず誰も私がこの大学に来た理由を知らない。軍隊式の完全なトップダウンマネージメントなので、提督などトップ陣しか知らなかったようだ。私の担当になった男性(Seykov)も提督から呼び出されて「今日から日本人の世話をするように」と言われただけで、何をどのように始めるのかも知らなかったとのこと。

この大学では上級士官の言うことは絶対で、Seykovもまた生徒に対し「今すぐ・今日から」というように指示することがある。そんなことを言ってもみんな急には動けないよ、と言うのだが「ここはミリタリースクールだ。みんな慣れている」というばかり。

授業を始めるためインターナショナル学生オフィスにも行き、クラスの時間割なども見せてもらったが、ウッジ工科大学のように空いている教室が分かるわけでもないし、学生のコマ数なども関係ないらしい。「他の言語の先生はどうしてるんですか?」と聞いてみたら、そもそも必修ではない外国語の先生自体が初めてらしい。「単位制にするのか?何人くらい必要なんだ?どこでどうやりたいんだ?」と聞かれても、私もここにどんな教室があって、授業の運営がどうなっているのかわからない。とにかくホワイトボードやプロジェクターのある場所がいい、人数は募集してみないとわからない、と答える。

まずは生徒をどのように集めるかが問題だ。自作でポスターを作って「これを学内に貼ってほしい」「どんなクラスにするか説明するので、まずオリエンテーションを開かせてほしい」などと何度もかけあうが、担当者が出張で交代になる度に話が戻ったり、今忙しいからまた連絡する、と言われつつ放置されることも多々あった。いろいろな人に相談してみたが、あっちに聞いたら、向こうに聞いてなど、たらい回しにあう。だんだん日本語クラスなんて実はどうでもいいんじゃないかと思えてきて凹む。(実際そうだと思う)

皆さん対応は優しいのだが、きっとやったことがないのでやり方がわからないor権限がないのだ。いろいろな方から「へぇ日本語クラス?いつからあるの?」などと聞かれるが私にもわからない。せめて最初のオリエンテーションの開催日時だけでも決めて「この日にするから来てね」と言いたい。

そうこうするうちに、何人かの方から「来週の月曜日(10月15日)に日本語のオリエンテーションが開催されるらしい」とのうわさを聞いた!私は聞いてなかったので驚いたが、確かに担当者の方に最低でも15日の週には開きたいと伝えていたので、きっと案内か何かを送っていてくれたのだと喜ぶ。ただ、聞いている人と聞いていない人がいることが気にかかり、担当者(Stanislava.その週まで担当だった)に確認するが「ごめんなさい、私は今日から出張なの。月曜にSeykovに聞いて」と言われて、月曜まで待つ。

月曜の朝、Seykovに聞くと「そんなことは知らない。今日は開催できない」と言われる。さすがにイライラが爆発して、いつになったらオリエンテーションができるんだ!と抗議すると「では明日しよう」となった。いきなり過ぎるが「ここは軍人学校だ。生徒は皆こういうことに慣れている」とのこと…まぁいつまでもできないよりはマシだ。

しかしその案内を、彼らの決めた数人にしか送らないとのこと。どうやら最初に私が「1クラスは10~15人くらいの少人数制がいい」と言っていたが、一緒に職員旅行に行った方々や、私が直接話した学生さんからすでに問い合わせがあるようで、もしかしたらものすごいクラス数になるか、受講できない人があるかもしれないと思ったようだ。

この大学には「1番目は士官、2番目は教師、3番目は士官候補生(軍人学生)、4番目に一般学生」という暗黙の優先順位がある。重要な教師と士官候補生の数名にのみ、案内メールを送るようだ。聞けば、教師も部署ごとに分かれていて、主任教師に送ったメールを下の教師にも送るかどうかは、主任教師の判断らしい。これでは受け取れない人もいるだろう。私は、教育を受ける権利は平等であるべきだと思う。たとえ忙しくなったとしても、なんとか平等に告知する機会を得ねば。

これまでの経験で、軍人に抗議しても聞いてもらえないのはわかった。なんとかしよう。

案の定、次の日に行ったオリエンテーションには、数名の教師と数名の私が直接声をかけた一般学生しか来なかった。それでも「では来週から始めましょうね!」と言えたのが嬉しい。公式に授業日が決まったので、あとはそれを広めていくだけだ。

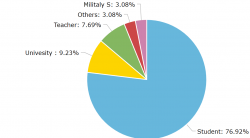

本来はオリエンテーションでクラス分けをしたかったが、今のままでは何人来るかわからない。試しに火・水・木にクラスを開催するとしたら、どのように人数が分かれるか、Webで申し込みができるようにしてみた。(こういうのが作れるのは前職に感謝)。

これだともし誰かが申し込んだらその情報は自動でデータ化・集計される。

大学側が知りたいであろう「教師・大学職員・士官候補生・一般学生」でも分別集計できるようにしておいた。

また、申込時に自分でどのクラスに入りたいかを選べるようにしたので、こちらでクラス分けする必要もなくなり、もし偏りがあるようなら人数調整することもできる。住所や年齢など余分なことは聞かないが、最後に「なぜ日本語を学びたいか」も書いてもらった。

さて、これを告知するために再度ポスターにWeb申し込み用のQRコードを入れた。

これでスマホさえあれば誰でも申し込みできる。今度は大学側を当てにせず、自分で印刷して学内に貼りまくった。カラー印刷代はかかったが、しょうがない。

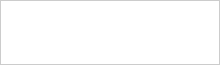

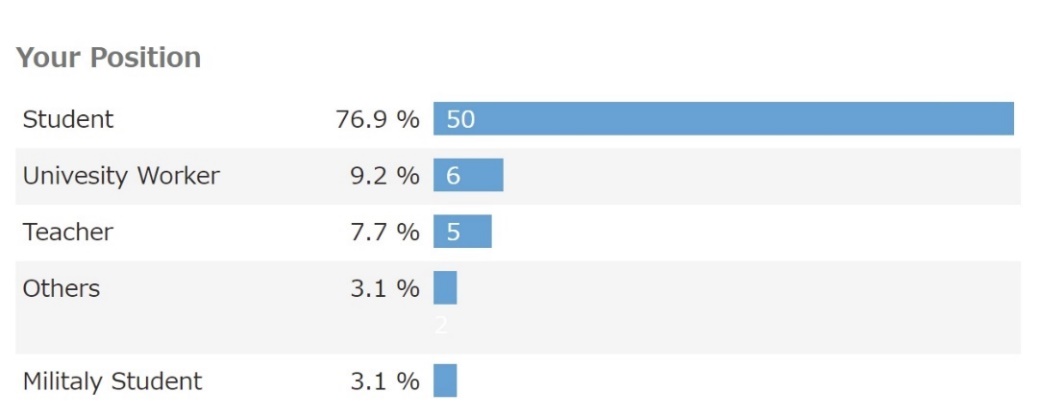

結果、このような集計ができた。

グラフからも分かるように、応募総数:65人(男女比 40:25)

約8割が一般学生、2割が教職員、1割が士官候補生である。

人数的にもよい感じに分かれてくれたので、全員希望通りのクラスへ参加とする。

全クラスとも同じ0レベルとしたので、もし予定が合わず自分のクラスに参加できなかった場合は、同週であれば別クラスにも参加可能である。火曜日に申し込みが多いのは、予定が合わなければ保険として水曜、木曜クラスへ参加しようと考えたからのようだ。

将来的にレベルごとにクラス分けはするかもしれないが、このほうがあきらめずなんとか続けよう(追いつこう)としてくれると思ったからだ。

また「教職員は学生とは一緒のクラスになりたがらないかもしれない」と聞いていたので事前に教職員には「あなたの選んだクラスには今〇人の学生たちがいます。彼らと一緒の授業になってもいいですか?現在火曜日には教職員が〇人、水曜が〇人、木曜が〇人います。移動したい方はいますか?」と連絡した。

心配していたよりほとんど「私は特に気にしません」との返事が返ってきた。

授業時間は4:35~6:00までの1時間半。クラスを分けるか悩んだが、人数がこれ以上増えるようであれば、4:00~5:30のクラス、5:30~7:00のクラスに分けることとする。

翌週火曜の23日、ドキドキしながら教室に入ると22人の生徒が待ってくれていた。

オリエンテーションを聞いていない学生さんがほとんどだったので、授業最初の30分はもう一度オリエンテーションでやった自己紹介プレゼンテーションをやった。

あとは教室のきまりごととして、最初と最後のあいさつの仕方を練習した。

次にひらがな・カタカナ・漢字の成り立ちなどの説明をした。

その後は耳慣れのレッスンとして「こんにちは」「こんばんは」「どうも」「どうぞ」「かわいい」「こわい」など紛らわしい音を使ったゲームをした。初対面の人同士で緊張していたようだったが、隣の人の手を叩いたり逃げたりするゲームなので、ワーワーキャーキャーと盛り上がって楽しく緊張をほぐすことができた。

水曜日・木曜日も同じように開催した。授業内容は同じだが、早く覚えるためか何回も来てくれる人もいた。

追記:日本からの

荷物についての注意

ここは軍の敷地なので、郵便屋や宅配業者であっても入れない。荷物はゲートで止まるので、電話があれば自分で取りに行かなくてはならない(ゲートまで歩いて10分ほど)。

重い場合はゲートの軍将校さんたちが助けてくれた。

ポーランドから送った荷物はほぼ大学(ゲート)まで届いていたが、日本から荷物を送った場合「カスタム」という郵便施設で一旦止まってしまうようだ(配達してくれない)。

そこで重さや値段、中身によっては税金を払わなければいけない。

しかもカスタムまで届いたというお知らせもしてくれない。自分で荷物の追跡番号を確認して、そろそろヴァルナに届いたと思ったら2週間以内に自分でカスタムに行って受け取らないと、また日本に送り返されてしまうそうだ。

(カスタムは大学から遠いが、バスで行ける)

カスタムに行くときは、身分証明書(パスポート)も忘れずに。