イレニアグーラ赴任記 石井則子 2023年7月11日

東欧に位置するポーランドは、まだまだ日本人にとって遠い国で、多くの日本の人に知られているのは 首都ワルシャワとショパンが中心ではないだろうか。

ポーランドの国土面積は日本とほぼ同じなのだが、人口は1/3弱だ。日本には人口100万人の都市が北は札幌から南は福岡まで12都市あるが、ポーランドはワルシャワが1市だけである。そして私は、今回ブロツワフ経済大学のイレニアグーラ分校で日本語講座を持ち、宿舎はブロツワフ経済大学の本校があるブロツワフ市内で暮らすという通勤スタイルで指導に当たることになった。ブロツワフはポーランド第4の都市で、文教都市の趣がある瀟洒な街である。 決して便数が多いわけでもないブロツワフの空港が偉大な天文学者コペルニクスの名を冠しているのも学問への敬意の表れだと思う。 そのブロツワフから列車で南東に約2時間、チェコとドイツの国境近くに位置するのがイレニアグーラという町である。グーラは山を意味し、イレニアグーラとは『鹿の山』という意味だ。行けども行けども平原のポーランドに在って南の国境あたりが数少ない地形の起伏を感じさせる一帯だ。ブロツワフから列車で行くとイレニアグーラ中央駅に入る2つ前で山を抜けるトンネルがある。決して長いトンネルでもないのだが、そのトンネルの向こうとこちらで気候がガラッと変わることがよくある。そしてこの気候風土の違いがあるからこそ、ブロツワフとイレニアグーラがそれぞれ別の街として発展したのだなと気づくのだ。

中世ポーランドの都市は 広場を中心に王宮、教会、市庁舎、そして大学という高等教育機関が置かれている。 ワルシャワ、クラクフ、ブロツワフ、これらと都市に置かれた大学の歴史と蓄積の見事さには驚愕する。ブロツワフは私の暮らす都内の区より少ない人口だ。しかしブロツワフ大学のバロック建築の見事さ、数学塔の存在、眺望、その歴史蓄積の重厚さには感服する。博物館、美術館、劇場、こうした学問文化のへのリスペクトが、ポーランドの都市の魅力となっている。おそらく今でもヨーロッパが世界の理性とリーダシップを支える基盤になっている理由だと思う。 国境沿いの小都市イレニアグーラでも 市庁舎を囲んで美しい街並みのリネクが造られ、見事な劇場と大学も複数置かれている。広々とした 敷地、巨木が並び胸がすくスペーシアスな空間で、自分の好きな分野を学ぶ。ポーランドで出会った学生たちの多くは就職のためと言うのでなく、興味関心があるから学ぶというスタンスだった。就職についてどう考えているのか、十分聞き出せなかったのだが、ポーランド人やエラスムスでここに学びに来ている学生たちが持つ「職業と学問」の距離感を感じるにつけ、日本の大学が「職業のための大学」「産業経済に役立つ学問」に傾きすぎているのではないかとの思いが強くした。

もう一つこの度のポーランド赴任で私が気づいた事は、ポーランドは親日家が多いと聞いていたがそれが想像以上だった事だ。 歴史的な日本・波蘭の様々な経緯もあるのだろうが、ヨーロッパとは全く異なるエキゾチックな日本の伝統文化への賞賛、新鮮で刺激的なアニメに代表される日本の現代カルチャーへのあこがれ、それらが共存して日本への好感度を高めている。とくに 直接的には怒涛のように産み出される日本のアニメによる力は実に大きいと実感した。

日本のアニメの絵画描写力の技量の高さ、コマ割の的確さ、巧みに連続するストリーの豊かさ、これらは 今のところ日本が独占的優位性を持っている。こうしたアニメが陸続と創り出されるパワーに強く魅かれていることを感じた。

ブロツワフには日本の京都を模したような伝統文化に依拠した大きな日本庭園があり、多くの入場客を集める観光名所にもなっている。

さて、分校のあるイレニアグーラにも知られざる日本庭園があるのをご存じだろうか。

イレニアグーラから10キロ程のチェコとの国境に近いシルビアと言う町に、起伏のある地形を生かした『ジャパニーズ・ガーデン』が個人の熱意で開設されている。岩や石を配置した散策路には、高山植物であるシャクナゲや色とりどりのさつきがふんだんに植え込まれて見事な綾をなしている。イレニアグーラの学長に案内してもらったのが6月下司だが、清涼な空気と相まってシャクナゲが生き生きしていた。また山がちな起伏のある地形から覗き見える景色は 平原に暮らすポーランド人にとって新鮮なようで、学長が「展望が開けて素晴らしい」と言っていたが、箱根の眺望を見慣れた自分にも、妙に懐かしく日本らしさを感じさせる庭園だ。もちろん築山から流れる滝があり池がある。苔も十分管理されている。

日本の植木職人の法被を着たポーランド人が松の手入れをしていた。それらが若いご夫婦によって開かれ、周囲のポーランド人ツーリストのリゾート地になっていることに妙にうれしさを感じた。

日本語教師としてイレニアグーラに赴任して、日本文化の普及浸透とその意義を伝えることの一助になれたら幸いだとの思いを強くしました。

日本庭園シャクナゲ

日本庭園全景

小さな日本庭園

早朝のイリニア・グーラ駅

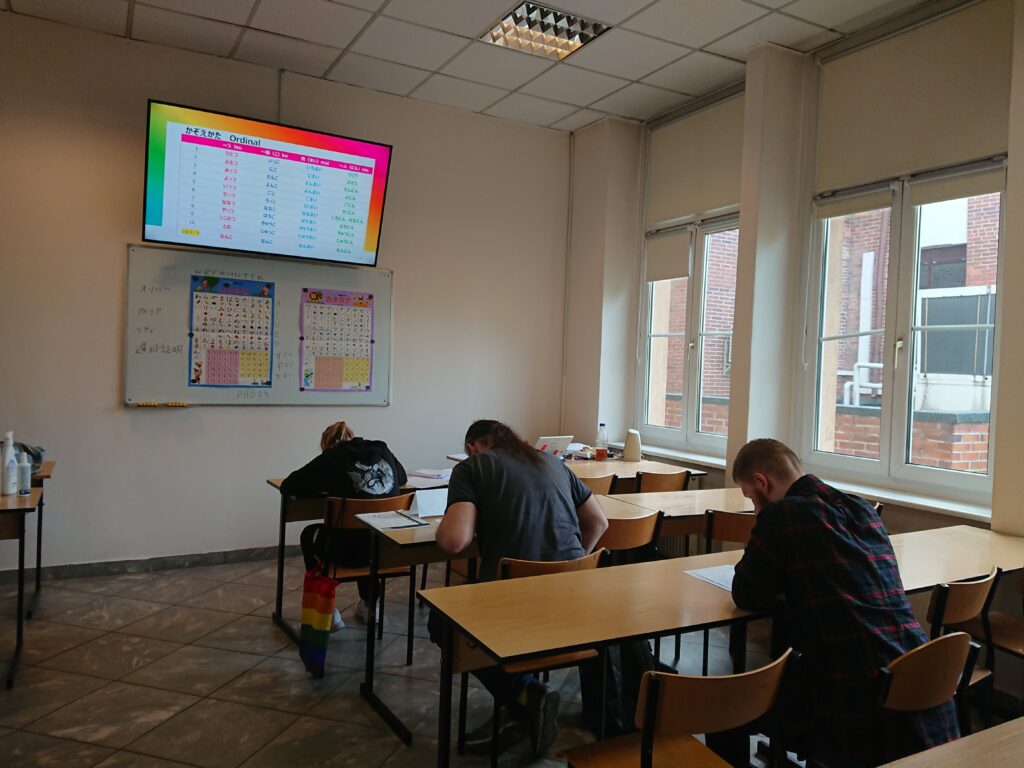

授業風景

教室

教室

イリニア グーラ駅 入り口